浜松の夏祭りで見かけた「えびすくい」|徳川家康ゆかりの福の舞

■ はじめに|夏祭りで目を引いた「えびすくい」とは

浜松市内の夏祭りで、和太鼓演奏と共に披露されていた「えびすくい」。

ユーモラスな動きに、思わず足を止めた方も多いのではないでしょうか。

一見すると子ども向けの余興のように見えますが、実はこの演目には、徳川家康や岡崎の歴史に深く関わる文化的背景があります。

■ 「えびすくい」とは?〜福を招く郷土芸能

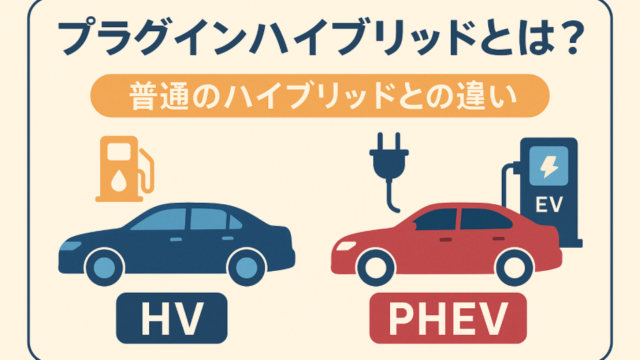

「えびすくい」は、七福神の一柱である“えびす様”を模した民俗芸能です。

釣り竿と鯛を持つ姿で親しまれているえびす様は、商売繁盛・大漁祈願の神様。

この演目では、えびす様の動きを模し、釣りや漁をする様子をユーモラスに表現します。

和太鼓や笛のリズムに合わせて披露されることが多く、子どもから大人まで楽しめる「福の舞」として人気があります。

■ 徳川家康と岡崎に伝わる「えびす信仰」

「えびすくい」は岡崎発祥とも言われています。

岡崎は徳川家康の生誕地であり、江戸幕府を開いた家康公は民の暮らしを重んじる政治を行いました。

当時、岡崎を含む三河地方ではえびす信仰が庶民の間に根付き、五穀豊穣や商売繁盛を願う祭礼の中で、「えびすの踊り」が披露されていたという記録も残っています。

この文化が時代を経て、郷土芸能「えびすくい」として受け継がれてきたと考えられています。

■ 浜松で見た現代の「えびすくい」

浜松市内の夏祭りでは、和太鼓の演奏に合わせて「えびすくい」が披露されていました。

演者が、軽快なリズムに乗って釣りやすくい動作を繰り返す様子は、まさに「福をまねく踊り」。

子どもたちも笑顔で見つめ、大人もつい手を叩いてしまうような雰囲気でした。

このような演目が、現代の地域祭りで再解釈され、地元の文化として継承されていることに地域の力強さを感じます。

■ まとめ|郷土芸能の中に生きる歴史と信仰

一見ユーモラスな「えびすくい」ですが、その背景には徳川家康の時代から続くえびす信仰や、岡崎・三河地方の郷土文化が息づいています。

それが、浜松の夏の風物詩として現代に蘇り、地域の人々に福を届けているのです。

これからもこうした伝統芸能が、形を変えながら次の世代へと受け継がれていくことを願ってやみません。