Contents

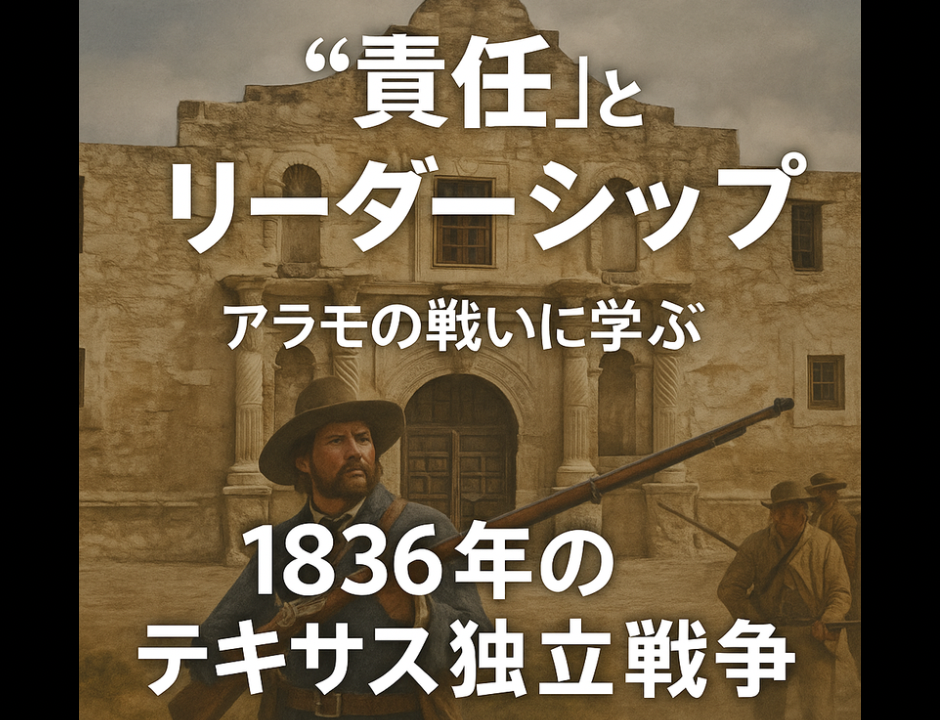

アラモの戦いに学ぶ「責任」とリーダーシップ

アラモの戦いの概要(テキサス独立戦争の文脈)

1835年末、テキサス義勇軍がサンアントニオの小砦(もとアラモ教会)を占拠し、翌1836年の戦闘へと発展しました。わずか183人の義勇兵には、デイビー・クロケット、ウィリアム・トラビス、ジム・ボウイらが名を連ね、モットーは「勝利か死か」。これに対し、アントニオ・ロペス・デ・サンタ・アンナ将軍率いる数千のメキシコ軍が包囲しました。

「責任をとらずに『人の上に立つ』ことはできない」――アラモは、この言葉を体現する歴史的事例として記憶されています。

時系列でみる主要ポイント

- 1835年末:テキサス義勇軍がサンアントニオの砦を掌握。

- 1836年2月:メキシコ軍がアラモを包囲、降伏を要求するも義勇軍は拒否。

- 援軍要請:ジェームズ・ボンハムが夜陰に乗じて砦を出て、約150km離れたゴリアドへ。

- 1836年3月6日:メキシコ軍が総攻撃。義勇兵は全員戦死するも、敵軍に甚大な損害(推定600人)を与える。

ジェームズ・ボンハムの決断:逃げずに戻るという「責任」

ゴリアドで援軍を得られないと知ったボンハムは、逃げ延びる選択肢があったにもかかわらずアラモへ帰還。敵陣を突破して砦に入り、仲間と最期まで戦い抜きました。この行動は、リーダーシップに不可欠な「結果責任」と「当事者意識」の象徴として語り継がれています。

「アラモを忘れるな」:独立へのうねりを生んだスローガン

戦いののち、Remember the Alamo(アラモを忘れるな)はテキサス独立軍を結集させる合言葉となりました。犠牲は決して無駄ではなく、数か月以内にテキサスは独立を達成します。歴史上の転機は、しばしば誰かの責任ある決断から始まります。

現代のリーダーシップに活かす3つの教訓

- 覚悟を示す:困難な局面ほど、背中で語る。ボンハムは言葉ではなく「帰還」という行動で仲間に示しました。

- 当事者意識を持つ:「自分がやる」という視点が意思決定の質を上げ、周囲の信頼を生む。

- 目的に一貫する:短期の損得より、長期の大義を優先する姿勢が組織の士気を高める。

チームや組織で上に立つ人ほど、結果に対する説明責任(アカウンタビリティ)と、危機で前に出る勇気が求められます。

よくある質問(FAQ)

- Q. アラモの戦いはなぜ有名なのですか?

- A. 少数の義勇兵が圧倒的多数に抗した物語であり、「責任」「覚悟」「連帯」の象徴としてアメリカ史に刻まれているためです。

- Q. ジェームズ・ボンハムの行動から学べることは?

- A. 逃げずに当事者として戻る決断は、リーダーが信頼を獲得する最短距離が「行動」であることを示しています。

- Q. 現代の組織での実践ポイントは?

- A. 重大局面での意思決定の透明化、先頭に立つ姿勢、そして失敗時の説明責任を明確にする仕組みづくりです。

まとめ

「人の上に立つ」ことは地位ではなく責任の引き受けです。アラモの義勇兵、とりわけボンハムの帰還は、覚悟・当事者意識・目的への一貫性が組織の士気を変えうることを教えてくれます。あなたの現場でも、次の意思決定でその一歩を。

リンク